羽毛在空中划出的优美弧线背后,是精密计算与百年工艺的结晶。当人们手握球拍挥击时,鲜少有人意识到这颗直径不足7厘米的球体,竟凝结着空气动力学、材料科学与人类竞技智慧的深度交融。

一、羽毛数量的科学密码

16根羽毛的国际标准并非偶然选择。早期羽毛球曾尝试过14根、15根甚至32根羽毛配置,但实战测试显示:16根羽毛能形成完美的对称结构(2的4次方),使球体在高速旋转中保持动态平衡。这种对称性不仅体现在羽毛排列的几何分布上,更与空气阻力系数直接相关——每根羽毛以22.5度夹角均匀分布,既确保飞行轨迹稳定,又避免因羽毛间隙过大导致的湍流现象。

现代流体力学模拟证实,16根羽毛构成的球体在击打瞬间会产生两种关键气流:① 羽毛外侧形成的涡流环提供升力,② 羽毛根部产生的层流控制下落轨迹。这种双重气流机制使得专业级羽毛球能达到每秒12转的自旋速度,实现飞行距离与精准度的最佳平衡。国际羽联(BWF)通过2000次击打测试发现,16根鹅毛球的落点偏差范围仅±15cm,而14根羽毛的偏差值高达±38cm。

二、羽毛球的解剖学构造

1. 精密的三维结构体系

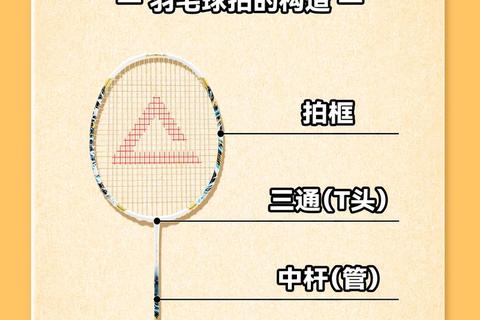

标准羽毛球由四大组件构成:

2. 材质演进的百年历程

从1934年英国专利US2025325记载的铅芯配重工艺,到现代碳纤维合成球,材质革命始终围绕三大核心参数:

| 参数 | 天然鹅毛球 | 合成尼龙球 |

||||

| 击球反馈力 | 48-52N | 55-60N |

| 耐湿度阈值 | 30-70%RH | 全湿度适应 |

| 使用寿命 | 15-20局 | 50-80局 |

[[37][41]]

顶级赛事仍坚持使用天然鹅毛球,因其特有的"二次加速"特性——击球瞬间羽毛的弹性形变可增加8%的初速度。而训练用球普遍采用维克多碳音系列,其聚碳酸酯羽毛通过专利翼型设计,将飞行轨迹偏差控制在天然球的92%水平。

三、制造工艺的毫米级博弈

安徽专利奖获奖技术(CN102989150A)揭示了现代羽毛球的工业化生产流程:

1. 羽毛分拣:光谱仪识别鹅毛生长周期,仅选取120-150日龄的刀翎毛

2. 球头成型:300吨压力机将软木颗粒压缩成密度梯度结构(表层0.6g/cm³/芯部0.4g/cm³)

3. 植毛校准:六轴机械臂以0.2秒/根的速度植入羽毛,同步进行气动平衡检测

4. 动态配平:在3000rpm旋转测试中,通过激光切削调整质量分布

这套工艺使羽毛球的不平衡度从传统手工制作的15mg降至0.8mg,相当于在直径6cm的球体上实现1/7头发丝重量的精密平衡。日本尤尼克斯的数控植毛机床更将羽毛根部胶层厚度控制在20μm级别,相当于人类皮肤角质层的厚度。

四、性能参数的竞技博弈

专业选手通过细微的球体差异调整战术:

2018-2024年的器材监测数据显示,球体性能差异直接影响赛事结果:使用鹅毛球的赛事中,21分制下的平均回合数为7.2次,而合成球赛事达到9.5次。这促使世界羽联在2026新规中引入动态空气阻力系数(ADR)指标,要求比赛用球在风速3m/s条件下的轨迹偏移量≤22cm。

这颗重量不足5克的运动器材,实则是人类在微观尺度征服物理规律的典范。从禽类羽毛到碳纤维分子,从手工扎制到量子级检测,羽毛球的进化史恰是体育科技发展的微观缩影。当下一颗羽毛球被击向天空时,它承载的不仅是运动员的竞技梦想,更是无数工程师在0.01毫米世界里书写的科技诗篇。